Welches Fernrohr soll ich mir zulegen?

Jemand, der vom Astro Virus infiziert wurde und der sich mit dem Gedanken trägt ein Fernrohr anzuschaffen, muss sich mit ein paar grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen. Es geht nicht nur um die Anschaffung von einem Fernrohr, sondern auch um ein paar Zubehörteile, die exakt auf das, was man machen will, abgestimmt sein müssen. Dazu gehören Okulare, Filter und alles was man benötigt um draußen in der Kälte der Nacht zufriedenstellend beobachten zu können. Hinzu kommt, dass man sich im Klaren darüber sein muss, ob man Körperlich in der Lage und immer gewillt ist, die schweren Gerätschaften an den Beobachtungsort zu schleppen und aufzubauen.

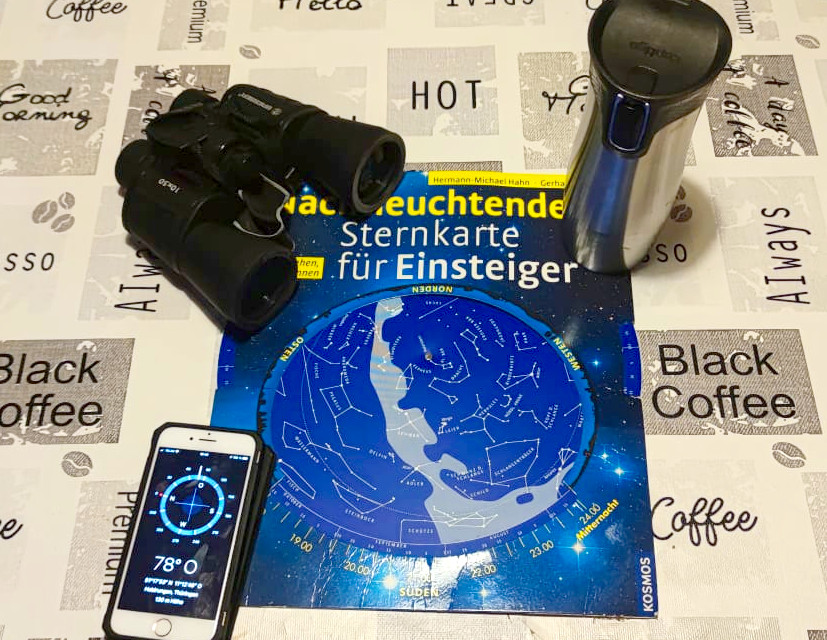

Ferner sollte man sich mit astronomischen Grundlagen und dem gestirnten Himmel ohne Fernrohr vertraut machen. Wenn man dann noch Spaß an der Astronomie hat, schält sich vielleicht ein Beobachtungsschwerpunkt heraus.

Der Astronomie Begeisterte muss sich genau darüber im Klaren sein, was er machen möchte. Ansonsten wird andauernd neu Angeschafftes verworfen, mit Verlust verkauft und Neues angeschafft. So geht das über Jahre hin und her. Und wenn dann noch das Wetter nicht mitspielt, steigt die Frustkurve ins Unendliche. Das kann man durch eine saubere Planung und dem Analysieren dessen, was man wirklich machen will, entgegenwirken. Objektiv betrachtet fängt es damit an, welches Fernrohr man dafür benötigt.

Da gibt es - gerätetechnisch betrachtet - drei Gruppen.

1. Die Planetenbeobachter, dazu gehören auch Sonne und Mond

2. Die Deep Sky Freaks – Galaxien Nebel, Doppelsterne und Astro-Fotografie

3. Die reinen Beobachter, die nur Spaß am Sterne gucken haben. Diese Leute bezeichnen sich als „Spechtler“.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das ideale Fernrohr, das alle drei Anforderungen optimal erfüllt, gibt es nicht. Und wer es nicht wahrhaben will, wird im Laufe der Zeit feststellen, dass er auf einem Gebiet immer faule Kompromisse machen muss.

Planeten:

Das Fernrohr für den Planetenbeobachter wird immer ein Refraktor bleiben. Exzellente Abbildung und hohes Auflösungsvermögen stehen hier im Vordergrund. Auch für die Beobachtung von Doppelsternen ist der Refraktor das Gerät der Wahl. Der Refraktor ist auf ordentlich gebauten Montierungen recht gut zu händeln. Auch die sehr kurz bauenden Varianten Maksutov und Schmidt-Cassegrain sind für die Planetenbeobachtung gut geeignet, auch wenn sie nicht an die Brillanz eines guten Refraktors heranreichen. Durch ihre kurze Bauweise wirken bei diesen Fernrohren auf die Montierung aber nicht die „Schwingungshebel“ wie bei einem langen Refraktor.

Galaxien und Deep Sky:

Für Galaxien und Deep Sky empfiehlt sich immer das Spiegelteleskop. Da gibt es verschiedene Bauarten, deren Vor oder Nachteile gut abgewogen werden müssen. Der Fotograf wird eine große Öffnung mit einer relativ kurzen Brennweite bevorzugen. Er kann dann viele kurze Belichtungszeiten wählen, die anschließend in einem Bild zusammengerechnet werden. Der reine Beobachter hat mit diesen Geräten aber ein Problem; Der Himmelshintergrund wird nicht dunkel und bleibt meistens grau. Da ist mit dem Spechteln nach Galaxien oder Gasnebeln eine deutliche Grenze gesetzt. Der Spechtler wäre da mit Brennweiten ab einem Öffnungsverhältnis von f 8besser bedient.

Fotografieren durch das Fernrohr:

Ganz anders sieht es aus, wie oben schon erwähnt, wenn man fotografieren möchte. Da benötigt man exakt aufeinander abgestimmtes Equipment, was heftig ins Geld gehen kann. Die Montierung muss sehr stabil sein und man sollte die alte Regel „Ein Zehntel Fernrohrgewicht, neun Zehntel Montierungsgewicht“ immer im Hinterkopf behalten, auch wenn das in der Praxis fast unmöglich durchführbar ist.

Denn das würde bedeuten: Wenn mein Stativ mit Montierung 20 Kg wiegt, so sollte die aufgeschnallte Optik um die 2 Kg wiegen. Auweia!

Es gibt aber noch ein anderes Kriterium zur Beurteilung der Stabilität:

Wenn man den Jupiter bei 180-facher Vergrößerung scharf stellt, so sollte er nicht mehr als einen Planetendurchmesser beim Scharfstellen verwackeln. Lässt man den Fokussierknopf wieder los, so sollte der Jupiter nur kurz in seine alte Position einschwingen und wieder ohne Nachzittern stillstehen.

Diejenigen, die sich für Galaxien, Kugelsternhaufen und allgemeine Deep Sky begeistern, sollten einen Beobachtungsplatz zur Verfügung haben, der absolut dunkel ist und an dem einem die Milchstraße fast auf den Kopf fällt. Das sind die Plätze, die auch von den Astrofotografen bevorzugt werden.

Nur Beobachten mit dem Fernrohr:

Der reine „Spechtler“ wird über kurz oder lang um einen langbrennweitigen Dobson nicht herumkommen. Bei diesen azimutal montierten Fernrohren steht das reine Beobachten im Vordergrund. Diese Fernrohrtypen sind relativ preiswert, schnell aufzubauen und haben ein hohes Lichtsammelvermögen. Man muss sich aber am Himmel schon recht gut auskennen, um mit diesen Fernrohren klarzukommen. Hier ist ein ausgeprägtes Orientierungsvermögen gefragt, um die Objekte auch händisch nachgeführt auffinden zu können. Ein Sucher, der den Himmelsausschnitt so wie wir ihn mit unseren Augen sehen, zeigt, ist das absolute Muss bei den Dobsons.

Für alle Fernrohre gilt die wohlüberlegte Auswahl der Okulare. Es sollten die Bereiche abgedeckt werden, die bei der Beobachtung so richtig Spaß machen. Da sind in den meisten Fällen niedrige Vergrößerungen mit den Weitwinkelokularen, die den Blick ins All wie durch das Bullauge eines Raumschiffs wirken lassen.

Dazu gehören Vergrößerungen von 30 bis 50fach, für Gasnebel und als Übersicht über Milchstraßen Details und offenen Sternhaufen. Dann käme die nächste Stufe mit 80- bis 120-facher Vergrößerung für Mond und Kugelsternhaufen und dann die Vergrößerungsstufe von 160 bis 200 fach für die Planetenbeobachtung und die Details in den Mondkratern und Mondlandschaften.

Höhere Vergrößerungen sind in unseren Breiten mit dem meist schlechten Seeing nicht sehr vorteilhaft. Der erfahrene Beobachter sieht bei weniger Vergrößerung mi seinem geschulten Auge meistens mehr, als jemand dessen Bild im Wabern der hohen Vergrößerung keine Details mehr zulässt.

Wenn es gelingt, bei der ersten Anschaffung eines Fernrohres die oben genannten Kriterien einfließen zu lassen, so wird man mit diesem Gerät lange Zeit zufrieden sein und seine Möglichkeiten, die sich bei der Beobachtung bieten, zu schätzen wissen. Es dürfte sich im Laufe der Zeit eine regelrechte Liebe zu diesem Gerät entwickeln. Das sind die Fernrohre, die ein ernsthafter Astronom niemals wieder hergibt, weil es die Gräte sind, die ihm seinen Weg ins Hobby (oder den späteren Beruf?) geebnet haben.

Egal, mit was er sich in den folgenden Jahren beschäftigt, das erste Fernrohr, welches er mit Sinn und Verstand erworben hat, wird er nicht mehr hergeben. Er wird diesen Oldtimer hegen und pflegen. Seine Enkel werden noch verwundert durch dieses steinzeitliche Gerät schauen und die Bildqualität bewundern, die man mit den altmodischen Glasscherben hervorgezaubert hat.

Um seine Beobachtungserlebnisse für die Nachwelt zu erhalten, ist das Führen eines Beobachtungsbuches sinnvoll. Der fotografierende Astronom hat es da sehr leicht, weil er das Beobachtungsbuch mit seinen Bildern ausschmücken kann. Aber auch reine Beobachtungsberichte bringen das Erlebte immer wieder zurück in die Realität.

Da liest man dann, in Erinnerungen schwelgend:

„Mein armer Meade stand wie eine vom Frost überzogene Vogelscheuche auf der Alm Wiese am Wöllaner Nock.“

Oder: „Nach drei Nächten Schönwetter Katastrophe auf der Emberger Alm setzte allmählich der Lagerkoller ein. Das änderte sich auch nicht durch das hervorragende Wienerschitzel, das es regelmäßig zum Frühstück um 13 Uhr gab“.

Oder der Spruch aus der Dämmerung des frühen Abends: „Und wenn heute der Jupiter die Venus knutscht - ich geh heute Abend um neun Uhr ins Bett“

Solche Dinge vergisst man nie.

Viele Grüße

Horst-Dieter

Jemand, der vom Astro Virus infiziert wurde und der sich mit dem Gedanken trägt ein Fernrohr anzuschaffen, muss sich mit ein paar grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen. Es geht nicht nur um die Anschaffung von einem Fernrohr, sondern auch um ein paar Zubehörteile, die exakt auf das, was man machen will, abgestimmt sein müssen. Dazu gehören Okulare, Filter und alles was man benötigt um draußen in der Kälte der Nacht zufriedenstellend beobachten zu können. Hinzu kommt, dass man sich im Klaren darüber sein muss, ob man Körperlich in der Lage und immer gewillt ist, die schweren Gerätschaften an den Beobachtungsort zu schleppen und aufzubauen.

Ferner sollte man sich mit astronomischen Grundlagen und dem gestirnten Himmel ohne Fernrohr vertraut machen. Wenn man dann noch Spaß an der Astronomie hat, schält sich vielleicht ein Beobachtungsschwerpunkt heraus.

Der Astronomie Begeisterte muss sich genau darüber im Klaren sein, was er machen möchte. Ansonsten wird andauernd neu Angeschafftes verworfen, mit Verlust verkauft und Neues angeschafft. So geht das über Jahre hin und her. Und wenn dann noch das Wetter nicht mitspielt, steigt die Frustkurve ins Unendliche. Das kann man durch eine saubere Planung und dem Analysieren dessen, was man wirklich machen will, entgegenwirken. Objektiv betrachtet fängt es damit an, welches Fernrohr man dafür benötigt.

Da gibt es - gerätetechnisch betrachtet - drei Gruppen.

1. Die Planetenbeobachter, dazu gehören auch Sonne und Mond

2. Die Deep Sky Freaks – Galaxien Nebel, Doppelsterne und Astro-Fotografie

3. Die reinen Beobachter, die nur Spaß am Sterne gucken haben. Diese Leute bezeichnen sich als „Spechtler“.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Das ideale Fernrohr, das alle drei Anforderungen optimal erfüllt, gibt es nicht. Und wer es nicht wahrhaben will, wird im Laufe der Zeit feststellen, dass er auf einem Gebiet immer faule Kompromisse machen muss.

Planeten:

Das Fernrohr für den Planetenbeobachter wird immer ein Refraktor bleiben. Exzellente Abbildung und hohes Auflösungsvermögen stehen hier im Vordergrund. Auch für die Beobachtung von Doppelsternen ist der Refraktor das Gerät der Wahl. Der Refraktor ist auf ordentlich gebauten Montierungen recht gut zu händeln. Auch die sehr kurz bauenden Varianten Maksutov und Schmidt-Cassegrain sind für die Planetenbeobachtung gut geeignet, auch wenn sie nicht an die Brillanz eines guten Refraktors heranreichen. Durch ihre kurze Bauweise wirken bei diesen Fernrohren auf die Montierung aber nicht die „Schwingungshebel“ wie bei einem langen Refraktor.

Galaxien und Deep Sky:

Für Galaxien und Deep Sky empfiehlt sich immer das Spiegelteleskop. Da gibt es verschiedene Bauarten, deren Vor oder Nachteile gut abgewogen werden müssen. Der Fotograf wird eine große Öffnung mit einer relativ kurzen Brennweite bevorzugen. Er kann dann viele kurze Belichtungszeiten wählen, die anschließend in einem Bild zusammengerechnet werden. Der reine Beobachter hat mit diesen Geräten aber ein Problem; Der Himmelshintergrund wird nicht dunkel und bleibt meistens grau. Da ist mit dem Spechteln nach Galaxien oder Gasnebeln eine deutliche Grenze gesetzt. Der Spechtler wäre da mit Brennweiten ab einem Öffnungsverhältnis von f 8besser bedient.

Fotografieren durch das Fernrohr:

Ganz anders sieht es aus, wie oben schon erwähnt, wenn man fotografieren möchte. Da benötigt man exakt aufeinander abgestimmtes Equipment, was heftig ins Geld gehen kann. Die Montierung muss sehr stabil sein und man sollte die alte Regel „Ein Zehntel Fernrohrgewicht, neun Zehntel Montierungsgewicht“ immer im Hinterkopf behalten, auch wenn das in der Praxis fast unmöglich durchführbar ist.

Denn das würde bedeuten: Wenn mein Stativ mit Montierung 20 Kg wiegt, so sollte die aufgeschnallte Optik um die 2 Kg wiegen. Auweia!

Es gibt aber noch ein anderes Kriterium zur Beurteilung der Stabilität:

Wenn man den Jupiter bei 180-facher Vergrößerung scharf stellt, so sollte er nicht mehr als einen Planetendurchmesser beim Scharfstellen verwackeln. Lässt man den Fokussierknopf wieder los, so sollte der Jupiter nur kurz in seine alte Position einschwingen und wieder ohne Nachzittern stillstehen.

Diejenigen, die sich für Galaxien, Kugelsternhaufen und allgemeine Deep Sky begeistern, sollten einen Beobachtungsplatz zur Verfügung haben, der absolut dunkel ist und an dem einem die Milchstraße fast auf den Kopf fällt. Das sind die Plätze, die auch von den Astrofotografen bevorzugt werden.

Nur Beobachten mit dem Fernrohr:

Der reine „Spechtler“ wird über kurz oder lang um einen langbrennweitigen Dobson nicht herumkommen. Bei diesen azimutal montierten Fernrohren steht das reine Beobachten im Vordergrund. Diese Fernrohrtypen sind relativ preiswert, schnell aufzubauen und haben ein hohes Lichtsammelvermögen. Man muss sich aber am Himmel schon recht gut auskennen, um mit diesen Fernrohren klarzukommen. Hier ist ein ausgeprägtes Orientierungsvermögen gefragt, um die Objekte auch händisch nachgeführt auffinden zu können. Ein Sucher, der den Himmelsausschnitt so wie wir ihn mit unseren Augen sehen, zeigt, ist das absolute Muss bei den Dobsons.

Für alle Fernrohre gilt die wohlüberlegte Auswahl der Okulare. Es sollten die Bereiche abgedeckt werden, die bei der Beobachtung so richtig Spaß machen. Da sind in den meisten Fällen niedrige Vergrößerungen mit den Weitwinkelokularen, die den Blick ins All wie durch das Bullauge eines Raumschiffs wirken lassen.

Dazu gehören Vergrößerungen von 30 bis 50fach, für Gasnebel und als Übersicht über Milchstraßen Details und offenen Sternhaufen. Dann käme die nächste Stufe mit 80- bis 120-facher Vergrößerung für Mond und Kugelsternhaufen und dann die Vergrößerungsstufe von 160 bis 200 fach für die Planetenbeobachtung und die Details in den Mondkratern und Mondlandschaften.

Höhere Vergrößerungen sind in unseren Breiten mit dem meist schlechten Seeing nicht sehr vorteilhaft. Der erfahrene Beobachter sieht bei weniger Vergrößerung mi seinem geschulten Auge meistens mehr, als jemand dessen Bild im Wabern der hohen Vergrößerung keine Details mehr zulässt.

Wenn es gelingt, bei der ersten Anschaffung eines Fernrohres die oben genannten Kriterien einfließen zu lassen, so wird man mit diesem Gerät lange Zeit zufrieden sein und seine Möglichkeiten, die sich bei der Beobachtung bieten, zu schätzen wissen. Es dürfte sich im Laufe der Zeit eine regelrechte Liebe zu diesem Gerät entwickeln. Das sind die Fernrohre, die ein ernsthafter Astronom niemals wieder hergibt, weil es die Gräte sind, die ihm seinen Weg ins Hobby (oder den späteren Beruf?) geebnet haben.

Egal, mit was er sich in den folgenden Jahren beschäftigt, das erste Fernrohr, welches er mit Sinn und Verstand erworben hat, wird er nicht mehr hergeben. Er wird diesen Oldtimer hegen und pflegen. Seine Enkel werden noch verwundert durch dieses steinzeitliche Gerät schauen und die Bildqualität bewundern, die man mit den altmodischen Glasscherben hervorgezaubert hat.

Um seine Beobachtungserlebnisse für die Nachwelt zu erhalten, ist das Führen eines Beobachtungsbuches sinnvoll. Der fotografierende Astronom hat es da sehr leicht, weil er das Beobachtungsbuch mit seinen Bildern ausschmücken kann. Aber auch reine Beobachtungsberichte bringen das Erlebte immer wieder zurück in die Realität.

Da liest man dann, in Erinnerungen schwelgend:

„Mein armer Meade stand wie eine vom Frost überzogene Vogelscheuche auf der Alm Wiese am Wöllaner Nock.“

Oder: „Nach drei Nächten Schönwetter Katastrophe auf der Emberger Alm setzte allmählich der Lagerkoller ein. Das änderte sich auch nicht durch das hervorragende Wienerschitzel, das es regelmäßig zum Frühstück um 13 Uhr gab“.

Oder der Spruch aus der Dämmerung des frühen Abends: „Und wenn heute der Jupiter die Venus knutscht - ich geh heute Abend um neun Uhr ins Bett“

Solche Dinge vergisst man nie.

Viele Grüße

Horst-Dieter